Pearl, la recensione

Bianca Ferrari

C’è solo una cosa che accomuna X: A Sexy Horror Story di Ti West con il prequel, sempre da lui diretto, Pearl (oltre al fatto che si tratta ovviamente dell’origin story di un personaggio del film): l’idea di cinema come strumento per cambiare una certa realtà opprimente e della performance – qui non più porno, ma come danza macabra – come modo per attuare una liberazione.

Se in X: A Sexy Horror Story Ti West pareva avere le idee abbastanza confuse su come indirizzare il suo sguardo autoriale e la sua riflesisone metacinematografica, con Pearl compie un’operazione invece sorprendente, perfettamente orchestrata, coinvolgente. L’idea, fortissima, è infatti di raccontare la storia del personaggio anziano del film (la vecchia, che qui vediamo nella sua giovinezza) attraverso una cornice volutamente mélo ed esagerata, come se si trattasse della parodia di un melodramma di Douglas Sirk.

Ogni dettaglio, dal font scelto per i titoli di testa alla musica per arrivare all’elemento centrale, ovvero la recitazione esagerata e allo stesso tempo meravigliosamente inquietante di Mia Goth (che qui è magistrale), va infatti nella direzione di creare questo effetto di spaesamento linguistico. La dimensione orrorifica si mescola infatti in Pearl con quel tipo di cinema che negli anni Cinquanta aveva reso il melodramma hollywoodiano la culla di una riflessione sulla società e su un mondo familiare e relazionale (soprattutto amoroso) in crisi, dove erano sempre il simbolico e il richiamo visivo (attraverso i colori, gli abiti, la messa in scena e le battute recitate con grande pathos) a veicolare le intenzioni dell’autore.

Ambientato nel 1918, Pearl riprende la stessa identica location di X: A Sexy Horror Story attuando un viaggio indietro nel tempo. Pearl (appunto Mia Goth) è sposata ma suo marito è in Europa a combattere al fronte: costretta ad aspettarlo a casa, Pearl deve aiutare la madre severa con i lavori di casa e prendersi cura del padre malato che ha contratto la febbre spagnola. In questa cornice storica si innesta però il perturbante: Ti West sparge qua e là dettagli angoscianti, vestendo Mia Goth come una bambolina salvo poi osservarne lo sguardo inquietante e gli sbotti improvvisi di rabbia che squarciano di colpo quel mondo incantato e apparentemente sicuro in cui ci aveva invece inserito (ingannandoci) all’inizio del film: come se il cinema delle grandi speranze, dei grandi sentimenti, fosse in sé un mero schermo dietro cui nascondere angosce indicibili e che invece in Pearl si manifestano con lampi improvvisi di violenza e disperazione.

In questo crescendo continuo di tensione è sempre il cinema ad essere centrale, o meglio l’idea di performance filmata e vista: Pearl vorrebbe infatti diventare ballerina, andarsene di casa, e comincia a covare un’odio sempre più forte verso chi la circonda e chi le impedisce di realizzare il suo sogno. Lei si sente una star, vuole essere vista: sono allora la danza – su un palco vero e proprio – e la violenza – a renderla, amaramente, finalmente padrona del suo corpo e della sua vita.

Pearl è un film del 2022, diretto da Ti West.

Nessun posto è bello come casa propria! Che sia una ridente baracca baciata dal caldo sole virato in seppia del rustico Kansas in piena Grande Depressione, piuttosto che una sperduta fattoria immersa fra i filari del desolato Texas adombrato dalla febbre spagnola e dagli ultimi lontani rigurgiti della Grande Guerra, la dimora rappresenta il familiare e confortevole rifugio nel quale ritrovare sicurezza, stabilità e, cosa più importante, sconfinato amore. Un idillio, per lo più illusorio, che tuttavia non sembra affatto garbare all’irrequieta Pearl (Mia Goth), giovane figlia di immigrati tedeschi costretta a dividere le proprie monotone giornate fra l’accudimento del bestiame, l’assistenza a un padre miseramente infermo (Matthew Sunderland), le angherie di un’anaffettiva e dispotica madre-padrona (Tandi Wright) e la costante preoccupazione per il povero marito Howard (Alistair Sewell) disperso fra i fuochi delle trincee europee. Così come la trasognata Dorothy protagonista del celeberrimo Mago di Oz, infatti, la nostra fanciullina in salopette continua a fantasticare di una magica evasione che le possa permettere un futuro di gloria e lustrini lontano dalla miseria di questa bucolica vita. Pearl confessa i propri sogni di starlette in erba alle pazienti vacche, senza rinunciare a rapide sortite al suo personale Lake Placid per nutrire, con prelibata carne d’anatra o di ben altro genere, il suo fidato alligatore domestico, forse in attesa di possedere anche lei Quel motel vicino alla palude. Ma ecco che un giorno l’occasione di tutta una vita si presenterà alla nostra sotto forma di un inaspettato casting che potrebbe consacrarla a nuova divetta dell’ancora primordiale cinematografo, a patto ovviamente di possedere, oltre al tanto agognato X Factor, una sana e sostanziosa dose di coraggio e faccia tosta con cui vincere la resistenza degli opprimenti genitori e poter finalmente gridare ai quattro venti che, sì, A Star is Born!

Se le pruriginose atmosfere di X: A Sexy Horror Story pescavano a piene mani dal polveroso immaginario grindhouse anni ’70 figliastro della stirpe dei Craven e degli Hopper, questo altrettanto disturbante prequel – interamente dedicato alla problematica giovinezza di quella inquietante vecchiaccia sporcacciona e assassina entrata a tempo record nel vasto Pantheon delle immortali maschere dell’orrore – non può che sguazzare felice fra i colorati e apparentemente spensierati lidi del grande cinema classico hollywoodiano dei gloriosi anni ’30, 40’ e ’50, dipingendo una più che mai fittizia Casa nella prateria all’ombra di un abbacinate sole campestre nel quale la genesi di questa radiosa novella Lizzy Borden può dispiegarsi in tutta la sua sanguinosa magnificenza. Ed è infatti con un palesissimo richiamo ai celeberrimi fordiani Sentieri selvaggi che Ti West sceglie, letteralmente, di aprire le diroccate porte di legno di questo suo Pearl, immergendoci in un bucolico universo imbellettato dai fronzoli e dagli svolazzi di farfallosi titoli di testa che richiamano a gran voce gli zuccherosi melodrammoni agé di George Cukor e Douglas Sirk. Un autentico mondo da cinematografo sotto il cui multicolore tappeto cova tuttavia un dilagante marciume che inizierà ben presto a spurgare i suoi letali miasmi attraverso tanti piccoli indizi che, a cominciare dallo spettro di un aborto tanto desiderato quanto mai veramente metabolizzato, andranno progressivamente a corrompere la già precaria purezza e sanità mentale della nostra trasognata Rossella O’Hara armata di ascia e forcone. Schiacciata dal peso delle proprie stesse ambizioni di gloria, in un mondo dominato dalla sofferenza e dalla cattiveria, la nostra amata Pearl, non potendo più contare sul salvifico riscatto riservato alle eroine in bianco e nero del grande schermo da lei stessa idolatrate, dopo aver visto miseramente infranto il suo personale sogno musicale alla Mary Poppins si troverà a dover combattere con le unghie e con i denti contro i demoni che albergano nella sua stessa mente distorta, lasciandosi andare a lascive insidie sessuali ai danni del paralitico paparino e buttando alle ortiche ogni residuale buon proposito.

Tutti evidenti segnali di una latente e malsana follia che non potrà che esplodere in tutta la sua sanguinosa potenza nel corso di un finale che, lungi dal voler ricalcare la truculenza a grana grossa che formava l’ossatura portante di X, pur senza rinunciare a una sana dose di grafico corporis dolor sceglie sapientemente stavolta di affidarsi quasi interamente alle straordinarie capacità interpretative di una Mia Goth qui forse nel suo stato di massima grazia attoriale, capace di sviscerare, tra le lacrime di un tesissimo monologo di quasi dieci minuti, i mille scheletri nascosti fra gli oscuri meandri del proprio delirante personaggio, giusto poco prima che i titoli di coda le si stampino su di un volto scheggiato da un forzatissimo e inquietante sorriso. Ma a differenza della tosta Maxine che, assieme alla sua sgangherata troupe casereccia, varcherà incautamente le porte di quella stessa isolata fattoria di lì a sessant’anni per lasciarsi andare anch’essa a una grassa dose di pruriginoso divertimento a favore di cinepresa, nonostante le improvvise pulsioni erotico-omicide la nostra Pearl è essenzialmente una ragazzotta insicura e bisognosa di conferme, le quali potrebbero provvidenzialmente giungere tanto da un affascinante proiezionista (David Corenswet) quanto dalla premurosa cognata Misty (Emma Jenkins-Purro). Se tuttavia il primo, iniziando la nostra tutt’altro che casta My Fair Lady alle solleticanti e proibite meraviglie dell’ancora acerba cinematografica hard attraverso la proiezione del seminale A Free Ride – profetizzando per altro la futura esplosione del settore –, resosi conto troppo tardi delle numerose rotelle fuori posto della sua nuova fiamma finirà per cadere sotto il peso della di lei sanguinaria vendetta. Sorte non molto diversa toccherà anche alla seconda, rea, come in futuro sarà per la porno divetta Bobby Lynne, di essere semplicemente bionda e piacente, responsabile per lo più indiretta dello sgretolamento di un sogno a tempo di musical destinato a decomporsi. Ma d’altronde, come il buon Ti West sembra volerci insegnare, la strada che conduce alla mitica Città di Smeraldo non è lastricata solo di mattoni gialli e buoni sentimenti, quanto piuttosto di quella calda e purpurea emoglobina pronta ad imbrattare per bene le scarpette della nostra Pearl ben prima che i loro tacchi battano tre volte gli uni contro gli altri.

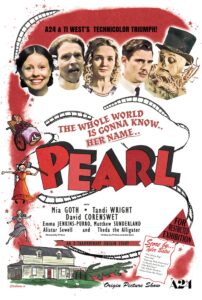

Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno, “Pearl” è il prequel di “X: A Sexy Horror Story“, diretto da Ti West e, stavolta, co-scritto con la star dei film, Mia Goth. Se il precedente capitolo, uscito solo quattro mesi prima, si affermava come un divertito omaggio agli horror anni 70 di Tobe Hooper o John Carpenter, mentre di fondo si celebrava il cinema di serie B e indipendente al grido di “It is possible to make a good dirty movie”, stavolta il regista vuole celebrare l’età dell’oro di Hollywood e lo dichiara già dalla prima inquadratura, che, in una carrellata frontale, ci spalanca le porte sulla vita di Pearl, sulla sua casa.

L’immagine della fattoria ci riporta inevitabilmente a “X”, dove l’abbiamo vista, per la prima volta, incorniciata da un 16 mm graffiato e traballante. In “Pearl” i parametri estetici sono agli antipodi, in un incipit che richiama a gran voce “Sentieri selvaggi“, mentre i colori saturi della fotografia in Technicolor di Eliot Rockett ci regalano un cielo dalle tinte disneyane e la colonna sonora orchestrale firmata da Tyler Bates e Timothy Williams evoca i melodrammi di Douglas Sirk.

Mia Goth riprende il ruolo della “villain” Pearl, ma questa volta veniamo trasportati indietro nel tempo, al 1918, quando è ancora una giovane donna. Figlia di immigrati tedeschi, è sposata, ma suo marito Howard è in Europa, in trincea, impegnato nella Prima Guerra mondiale che sta per concludersi. Lei è rimasta “in trappola”, in Texas, nella fattoria di famiglia. La madre, fredda e austera (Tandi Wright), la costringe a prendersi cura del padre infermo (Matthew Sunderland), a lavarlo e imboccarlo. Molte sequenze in questo senso ricordano il rape and revenge “Axe”, che il primo capitolo del franchise “X” richiamava espressamente già a partire dal gioco di parole del titolo, oltre all’esplicito rimando alle classificazioni x-rating.

Ad ogni modo Pearl è stanca, esasperata, isolata. Il tema dell’isolamento è vagamente trattato anche attraverso il frame narrativo dell’epidemia di influenza spagnola, con inevitabili rimandi al covid, e sottolineato dall’uso delle maschere mediche quado si reca in città. Un espediente trascurabile: il fatto che Pearl sia spaventosamente isolata si capisce all’istante, non appena la vediamo confidarsi allegramente con gli animali nel fienile, a cui regala baci, abbracci e occasionalmente colpi di forcone.

Pearl sogna di entrare nel mondo del cinema come ballerina e quando è sola indossa i vestiti della madre e si osserva allo specchio, studia il suo corpo e il suo sorriso: immagina di esibirsi, di essere applaudita e amata dal pubblico. Per il momento però, i suoi unici spettatori sono proprio gli animali della fattoria, tra cui la mucca Charlie. Anche all’alligatore del laghetto vicino casa ha dato un nome, si chiama “Theda”, in onore della prima vamp Theda Bara, e qualcosa ci dice che è proprio lei la sua preferita.

Pearl sfrutta l’occasione di recarsi in città, sotto disposizioni della madre, per andare al cinema, guarda caso in cartellone c’è proprio “Cleopatra”, ma lei sceglie di guardare “Palace Follies”, un omaggio al Music-Hall, il mondo perfettamente simmetrico e così distante dalla realtà in cui sogna di entrare un giorno. Uscita dalla sala si imbatte nel proiezionista Johnny. Pearl gli confida il suo sogno, lui la lusinga e la invita a una seconda proiezione, ma lei rifiuta: deve tornare a casa dai propri genitori, ma presto lo andrà a trovare. Di ritorno in bicicletta, nella sua salopette azzurra, e tra i campi di grano, ricorda sempre più Judy Garland nei panni di Dorothy, soprattutto quando si imbatte in uno spaventapasseri. Tra gli incontri di Pearl lungo la strada di mattoni gialli, anche quello con la bionda e benestante cognata Mitsy (Emma Jenkins-Purro), che le suggerisce di partecipare a un’audizione per una compagnia di ballo che si terrà in città. Pearl non può mancare, è l’occasione giusta per sfondare e diventare finalmente una star. Nessuno può ostacolarla, né la madre, né il padre né il marito che l’ha abbandonata. Nessuno. Per l’occasione indosserà un vestito rosso alla Rossella O’Hara.

“Pearl” è un prequel che non si limita ad aggiungere tessuto connettivo al precedente capitolo o allo sviluppo della deriva psicotica della villain. Se infatti il divertito citazionismo postmoderno di “X”, sotto la superficie nascondeva intuizioni profonde che indagavano il rapporto e le correlazioni tra horror e porno, “Pearl” porta ancora avanti l’operazione metalinguistica e lo fa parallelamente sul piano estetico e su quello della costruzione dell’antieroina protagonista, che inevitabilmente finisce per arricchire anche la final girl di “X” Maxine, che avremo modo di conoscere ancora meglio nel terzo capitolo del franchise, di prossima uscita.

Una cosa è certa, e sottolineata con immediatezza dalle scelte di cast: Pearl e Maxine, entrambe interpretate da Mia Goth sono molto simili: indossano salopette, hanno un marcato accento del sud, ritengono di avere l’x factor, di essere speciali, di meritare di più. Sognano di diventare delle stelle, ma prima di ogni altra cosa vogliono essere guardate. Pearl sogna di uscire dal buio della sua camera per apparire in un mondo frivolo ed etereo, fatto di trucchi e illusioni, per essere ammirata e realizzarsi finalmente come oggetto del desiderio. Maxine sceglie invece la corporeità del cinema hard, quanto di più distante dalle confezione patinata della vecchia Hollywood, l’unica magia in grado di illuminare il volto di Pearl. Si sta facendo strada in un mercato, quello del porno, che gioca sì, con la fantasia ma ricerca una reazione fisica immediata. Si mette in mostra e si espone così com’è: con le sue imperfezioni e il suo sudore, si sente appagata dallo sguardo dell’altro nell’esporre la sua realtà più intima e primordiale. A Pearl invece la realtà non piace: lo dice quando finalmente riesce a distogliere lo sguardo dal pionieristico hard “Free ride”(1915), durante il suo secondo incontro con il proiezionista.

La protagonista cerca per quanto possa, non riuscendoci, di evadere dalla propria vita e di reprimere le proprie pulsioni: vuole essere oggetto ammirato e amato, lei che sente le cose molto profondamente, ne ha bisogno. Ma anche le follies, sono una trasgressione irraggiungibile per Pearl: prigioniera della propria famiglia, e del lavoro di cura, costretta dalle convenzioni sociali. Non desiderava la maternità, tanto meno vivere in una fattoria: in lei c’è qualcosa che non va, e ha paura che anche gli altri riescano a vederlo. Lo dice chiaramente nello straziante monologo finale interpretato con estrema intensità da Mia Goth.

Pearl si sente senza via d’uscita: decide di prendere alla lettera il consiglio della madre e capisce di dover trarre il meglio da ciò che ha. E’ qui, nella repressione del desiderio di Pearl, che il Technicolor prende ancor più il sopravvento, facendo luce su un orrore sanguinario che sembra surreale, mentre il montaggio in split screen, nell’unica vera e propria parentesi gore del film, rende ancora una volta omaggio agli 70.

Il lavoro di Ti West, prodotto A24 che ancora una volta sceglie di indugiare sulla provincia e su una campagna che fa paura anche di giorno, si articola con spontaneità e passione, in un gioco metalinguistico stratificato che finisce per decostruire e sovvertire i generi e schernire il concetto di american dream.

L’epilogo riprende chiaramente il “There’s no place like home” de “Il Mago di Oz”. Pearl ha messo in ordine la fattoria e preparato una cena di famiglia, per poi accogliere il marito Howard di rientro dalla trincea. Quando lui varca la porta di casa lei è lì, come una perfetta mogliettina all-american ad attenderlo con un sorriso forzato stampato sul viso che si protrarrà lungo tutti i titoli di coda, fino alla dissacrante chiusura a iride.